2025年2月23日付の ウォールストリート・ジャーナル紙は、トランプ大統領による米国の対ウクライナ戦争への政策転換がアジアの米国同盟諸国を動揺させているとし、米国が中国との取引をするのではないかとの懸念が出始めているとの記事を掲載している。

トランプ政権がウクライナ戦争をめぐりロシアとの和平交渉を急いだことで、アジアの一部は動揺し、同地域の安全保障に対する米国の基本姿勢に対する懸念が深まっている。

ロシアの侵攻から祖国を防衛するため米国の軍事的・財政的支援に大きく依存してきたウクライナは、第一回の米露協議には参加を招請されなかった。欧州諸国も除外された。

このニュースはアジアの米国同盟国に反響を呼んだ。一部当局者は、トランプ大統領がアジアの係争地域をめぐって習近平主席と取引をしたり、北朝鮮の核計画を放置したりするのではないかと懸念を隠さない。

米国は日本、フィリピン、韓国、またタイとも相互防衛協定を結んでいる。自国の防衛を米国に依存する台湾、フィリピン、日本、韓国の当局者は、中国や北朝鮮からの攻撃があった場合、米国は味方してくれると確信しているとした。その理由の一つは、中国と対決する決意を示したヘグゼス米国防長官のアジアに多くの資源を投入するため欧州から撤退するとの発言である。

中国の軍、沿岸警備隊、漁業民兵はフィリピンの船舶や航空機と繰り返し小競り合いを起こし、2月18日には中国海軍のヘリコプターがフィリピンの沿岸警備隊員と数人の記者を乗せた小型航空機の10フィート以内を飛行した。米国は、中国が12年に占拠したスカボロー礁事件を非難した。フィリピン沿岸警備隊はすぐにソーシャルメディアにその声明を流した。

しかし、あるフィリピン関係のCEOは、ウクライナに対する米国の最近の動きがフィリピンの安全保障組織の一部を動揺させていると言う。米国の対欧州政策の変化は、アジア諸国が自身の防衛にもっと努力すべきであることを示していると同氏は言う。

シンガポールは米中双方と親しい関係を保持しているが、その国防相は、以前の米国のイメージは「圧政からの解放者」だったが、今や米国は混乱の元凶であり、賃料未支払い者を吊るし上げる地主のような存在に変ってしまったと言い、「米国は二国間関係や多国間関係には目もくれず自国の利益だけを最優先にし、それを外交政策の指針にまで持ち上げている」と述べた。

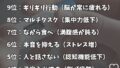

米国の対露政策の変化は、北朝鮮に対する米国の政策変化を懸念させる。トランプ大統領は、プーチンと同様、習近平や金正恩との堅固な個人的信頼関係の重要さを繰り返し強調している。

トランプは金正恩と18年と19年に3回も対面会談を行ったが、金正恩は会談再開の見通しに平手をくらわす勢いだ。今月初め北朝鮮外務省は、米国の核軍縮促進を「時代遅れで馬鹿げた計画」だと言い、核戦力強化を続行すると宣告した。

韓国は核軍縮の可能性に関する今後のトランプ・金正恩外交に引き続き関与したいと考えているが、韓国自身が自分たちは脇に追いやられるだろうと認めている。韓国の趙兌烈外相は最近、「北朝鮮やその他の国からの安全保障上の脅威に対処するにあたり、韓国は想定しうるあらゆるシナリオに完全に備えなければならない」と述べつつ、現時点では米国の韓国に対する安全保障上のコミットメントに「疑いは持っていない」と言う。ちなみに韓国駐留米軍の縮小は、韓国内に自前の核開発計画を求める声を加速させるだろう。

日本もその防衛を米国に依存している国の一つである。アジア諸国も米国による追加関税の脅威に直面し、タイやベトナム等数カ国は米新政権による対外援助凍結の影響を受けている。トランプは台湾が米国の半導体ビジネスを奪っていると非難したが、台湾の国家安全保障局の呉委員長は2月20日、その非難には根拠がないとした。

ブルッキングス研究所のリン・クオック研究員は、トランプ大統領は最終的には中国との経済的和解を求める可能性があり、ウクライナ問題での米国の方針変更は、アジアにおける米国の同盟国にその姿勢の再考を促すだろうと言う。「仮に米国が欧州を犠牲にしてプーチンと取引するようになれば、アジア諸国は米国がアジアを犠牲にして習近平と取引する可能性を考えなければならないだろう」と言う。

* * *

集団安全保障に慣れていないアジア諸国

ウクライナ戦争に関するトランプ政権の姿勢には、20世紀の世界の国家関係の支柱として発展定着してきた集団安全保障体制からの離脱という事象を考えさせられる。特に公開されたままの首脳会談の議論からはそのような印象を受ける。

トランプ政権の戦争終結に向けての基本姿勢は、現状の受諾と力関係の認識であり、それを基礎に双方が如何に行動すべきかを判定しようとしている。何れの側が国際法を侵犯した侵略者であり、何れが犠牲者なのかという法的正義に関する評価は、二次的な考慮事象のようである。いや、そもそもの評価事象からほとんど除外されているかのようでもある。

国家と国家の関係のあるべき姿を、彼我の軍事的経済的力量の比較の結果に基づき評価し受け入れるべきだという冷厳な現状肯定方式の紛争処理は、第一次世界大戦以前の 19 世紀以前の勢力均衡による平和と安全確保の時代に逆戻りした感がある。

欧州諸国にとって、それはかつて自分たちの間に発達した秩序維持の規律であるからか、その道義的良し悪しを脇において、現実的な対応策として、各国共に各々の実力に応じて軍事力や経済力などを増強する過程を歩んでいる。一部には、核兵器による抑止力を欧州諸国に提供しようとすることも検討の視野に入っているとの報道もある。しかし、ほとんどのアジア諸国は、恐らく日本を唯一の例外として、そうした国家間の秩序維持の規律の中に主体的に身を置いた経験が乏しく、対処方法を見出し得ずにいる。

戦闘停止という課題だけに重点を置いている米国

無論、集団安全保障体制は、国連安全保障理事会の機能不全もあり、必ずしも完璧な制度には発達してきていない。とりわけ大国間の紛争については有効に機能する段階からは程遠い。

そんな中、紛争処理の基礎にある各国の領域主権の不可侵という法認識に関しては、諸国間に共通の基盤が成熟しつつある。しかしながら、今般、米国の新政権は、その法的基礎は度外視し、戦闘の停止という課題だけに重点を置いた紛争処理を主張しているように見える。