少し古い記事。ターボがんを自ら呼び込むような毒チン接種は自滅行為。

そして、抗がん剤治療はピーちゃんがしていた治療そのものなのだった。

https://president.jp/articles/-/56328

PRESIDENT Online

和田 洋巳

からすま和田クリニック院長、京都大学名誉教授、一般社団法人日本がんと炎症・代謝研究会

実際、手術後に再発を見て死の淵に立たされた患者や家族らの多くが「最初にがんの宣告を受けた時よりも、再発の宣告を受けた時のほうが、ショックははるかに大きい」と訴えます。「絶望的なショック」と表現する患者や家族もいます。がんの病期(ステージ)は、病勢の進行とともに、I期(ステージI)、II期(ステージII)、III期(ステージIII)、IV期(ステージIV)へと深刻化していきます。このうち、原発巣以外の他臓器や遠隔リンパ節などに転移のないI期からIII期までの段階であれば、おおむね手術は可能です。

しかし、原発巣以外の他臓器や遠隔リンパ節などに転移のあるIV期の場合、手術はほぼ不可能(手術適応外)とされ、標準がん治療では「もはや治癒は望めない」と判定されてしまうのです。

そして、標準がん治療では、このような絶望的なショックの底にいる患者や家族らに抗がん剤治療が追い討ちをかけていくのです。

「IV期がんは治らない」と分かって薬を投与している

そもそも、抗がん剤には「がんを治す力」は基本的にありません。

確かに、睾丸がんや絨毛がんなどごく一部の固形がん、白血病や悪性リンパ腫などの血液がんについては、抗がん剤で治ることがありますが、がん全体から見ればレアケースにすぎません。つまり、圧倒的多数を占める固形がんについては、再発がんや転移がんも含めて、抗がん剤治療で治癒に至ることはほとんどありません。そして、がん治療医らは「IV期がんは治らない」ことを前提として治療を行うのです。

言うまでもなく、がん治療医らはこれらの事実をよく知っています。ただし、患者や家族らに「抗がん剤治療を受けても、がんが治ることはありません」とは明言しにくいものです。そのため、多くの場合、医師は次のような“励ましの言葉”を駆使して、患者や家族らを説得しようとします。

「最近はいいお薬(抗がん剤のこと)もたくさんあります」

「私たちも全力で支えますから、希望を持って頑張りましょう」

これらの励ましの言葉が医師の悪意から発せられている、すなわちウソを伝えて患者や家族らを騙そうとしている、とまでは私も言いません。医師の胸の内に患者や家族らを何とか勇気づけたいという気持ちがあるのもまた事実でしょう。

しかし、「厳然たる事実」と「励ましの言葉」との間にある大いなるギャップは、結果的に患者や家族らをさらなる絶望の淵へ追い込んでいくことになるのです。

治療ガイドラインに疑問を持っても見直されることはない

標準がん治療は病期(ステージ)ごとの治療の方法や手順などが書かれた「治療ガイドライン」に沿って画一的に進められていきます。なぜなら、がん種別の学会や研究会などによって作成され権威づけられた治療ガイドラインは、がん治療医らにとってはバイブルとでも呼ぶべき絶対的な重みを持っているからです。

実際、治療ガイドラインから外れた治療をあえて行おうとするがん治療医は皆無に近いと言っていいでしょう。その治療法が現時点で最良の治療であると信じ込んでいることが大きな理由の1つですが、仮にがん治療医らが最良とされる治療法に疑問を感じたとしても見直されることはほとんどありません。

そんなことをすれば、自身の所属する医療機関や学会などの権威者から睨まれ、がん治療医としての立場が危うくなる恐れがあるからです。

患者と家族を苦しめる「乗り換え治療」

そして、治療ガイドラインに書かれた治療の方法や手順が神聖不可侵である点は、手術後に再発を見た固形がんや最初から転移がある固形がん、すなわち抗がん剤では治せないはずのIV期固形がんに対する抗がん剤治療でも全く同じです。

事実、がん種別の治療ガイドラインには、そのようなIV期固形がん患者に投与すべき抗がん剤の種類や量、投与の期間や手順などが時系列に沿って詳細に記されています。このような抗がん剤治療の計画シートは専門用語で「レジメン」と呼ばれ、がん治療医はこのレジメンを厳守する形で患者に抗がん剤を投与していくのです。

中でも患者や家族らにとって悲劇的なのは、レジメンにも記載されている乗り換え治療です。乗り換え治療とは抗がん剤の種類を変えて継続される治療のことで、最近は最初から複数の抗がん剤を使用する多剤併用療法も盛んに行われていますが、ここでは話をわかりやすくするため1剤治療に単純化して説明します。

この場合、がん治療医はまず、レジメンに示されている用量や回数や期間などに従って、標的となるがんに最もよく効くとされている抗がん剤Aを患者に投与します。ところが、この抗がん剤Aが一定の奏効を示したとしても、がんは抗がん剤Aに対する耐性を次第に獲得していき、最終的に抗がん剤Aは効果を全く示さなくなってしまいます。また、抗がん剤Aが最初から全く効かないというケースも少なくありません。

A剤がダメならB剤で、それでもダメならC剤で…

このような場合、がん治療医は抗がん剤Aの投与を諦め、新たに抗がん剤Bを患者に投与します。これが抗がん剤Aから抗がん剤Bへの乗り換え治療です。しかし、この抗がん剤Bもまた、抗がん剤Aと同じような道筋を辿って、やがて標的がんに全く奏効を示さなくなってしまいます。そのため今度は抗がん剤Bから抗がん剤Cへの乗り換え治療が開始されますが、治療はA剤、B剤と同様の結果に終わります。

結局、C剤がダメなら抗がん剤Dで、D剤もダメなら抗がん剤Eで、さらにE剤がダメなら今度は抗がん剤Fで……といった具合に、乗り換え治療は使用できる抗がん剤が尽きるまで延々と続けられていくのです。

ちなみに、治療ガイドラインに示されたレジメンでは、最初に行われる抗がん剤治療は「1次ライン」と呼ばれています。以後、乗り換え治療は2次ライン、3次ライン、4次ライン……と続けられていきますが、がん種や投与方法によっては、乗り換え治療が10回以上にもわたって継続されるケースもあります。

しかも、前述したように最近は1次ラインから多剤併用療法が選択されるケースも多く、その後の乗り換え治療も含めて、数多くの抗がん剤を使用することがあたりまえになってきています。まさに「抗がん剤漬け」とでも呼ぶべき現実がそこにあるのです。

抗がん剤漬けにされた患者を待ち受ける運命

では、治療ガイドラインとレジメンを信奉するがん治療医によって抗がん剤漬けにされたIV期固形がん患者には、どのような運命が待ち受けているのでしょうか。

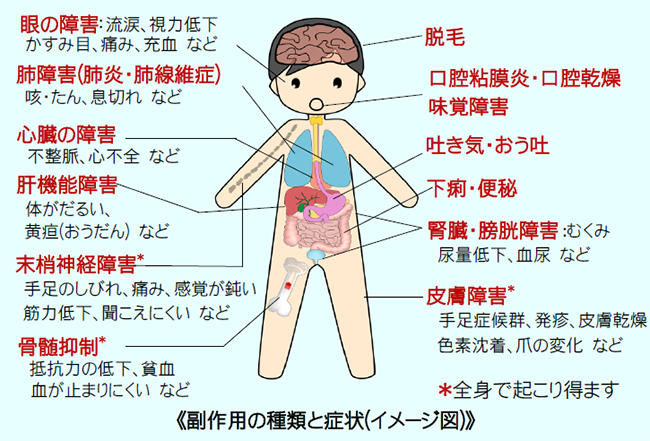

抗がん剤は猛烈な毒性を持つ薬剤です。その猛烈な毒性ゆえに、抗がん剤は「がん細胞」だけではなく「正常細胞」をも次々と殺傷していきます。

つまり、抗がん剤治療はがん細胞であるか正常細胞であるかを問わず、ヒトの全細胞に絨毯爆撃を加えていくような荒療治なのです。あるいは、がん細胞と正常細胞のどちらが先に白旗を揚げるか、生き残り競争をさせる荒療治と言ってもいいでしょう。

当然、正常細胞が致命的なダメージを受ければ、患者は荒療治の甲斐なく死に至ります。いわゆる抗がん剤による副作用死(毒性死)です。また、正常細胞が致命的なダメージを受けなかったとしても、患者は抗がん剤による辛い副作用に耐え続けなければなりません。しかも、抗がん剤の毒性は治療の継続によって蓄積されていきますから、少なからぬ患者がいずれかの時点で副作用死してしまうのです。

実際、治療開始から時を経ずして副作用死してしまうケースもあります。中には、きわめて稀ですが、最初の抗がん剤投与、たった1回の投与で急死してしまうケースすらあるのです。抗がん剤治療は「延命」を目的に行われますが、このように治療開始から短期間で死亡してしまった場合、患者の家族らは「抗がん剤に殺された」と感じるでしょう。

患者が副作用で苦しんでいても譲らず…

抗がん剤は、毒性に関する臨床試験、用量に関する臨床試験、効果に関する臨床試験などを経て、使用可能な治療薬として正式承認されます。このうち、用量に関する臨床試験では、副作用がギリギリ許容できる用量で、かつ、薬剤の効果を最大限に引き出せる用量が決められます。

そして、決定を見た用量はレジメンに「極量」として記載されますが、副作用がギリギリ許容できる用量は「安全な用量」を意味しているわけではありません。極量は「効果を最大限に引き出すためには、すなわちがん細胞を殲滅するためには、一定程度の副作用死はやむを得ない」とする考え方から導き出された用量なのです。

したがって、耐えがたい副作用に苦しむ患者が抗がん剤の減量を訴えても、ほぼ例外なく、がん治療医は「極量で治療しなければ、抗がん剤は効かない」と言って譲りません。患者や家族らが抗がん剤治療の中止を訴え出た場合には、「当院では応じられないので他院へ」などと言われ、冷たく突き放されてしまうことさえあります。

私は、標準がん治療をすべて否定するつもりはありません。しかし、少なくとも治らないとされているIV期がんに対しては、がんを殲滅するという古い思想から脱却してその限界を補う治療体系が必要だと考えています。完治が無理でも、患者さんが日常生活を取り戻せるような新たな治療体系を構築することが切に求められているのです。

がん治療は100年以上も変わっていない

近年は抗がん剤以外にも分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬などが延命を主な目的として使われるようになりました。しかし、新たに登場したこれらの薬剤もまた「がん細胞を殲滅する」という思想に縛られたまま使用されています。

分子標的薬は単独で使用される場合も、あるいは抗がん剤と併用して使用される場合もありますが、その使用量は先に述べた最大使用量(極量)を求める方法で決められます。そのため患者は強い副作用にしばしば苦しめられますが、がん治療医はなかなか薬剤の減量を考えてはくれません。また、免疫チェックポイント阻害薬は抗がん剤治療で効果が認められなかった患者に投与することが前提となっているのです。

殲滅思想という点では、手術や放射線治療も事情は同じです。手術は言わばがん病巣を物理的に根こそぎ取り除く治療であり、放射線治療もがん病巣を放射線で叩きのめす治療だからです。ただし、前述したように、III期までの固形がんの場合、手術や放射線治療で治癒が期待できる点が抗がん剤治療とは事情を異にしています。

ちなみに、オーストリアの外科医、テオドール・ビルロートが世界で初めて胃がんの手術に成功したのは1881年のことです。近年はロボットを使った腹腔鏡手術をはじめとして新たな術式が開発されていますが、がん病巣を物理的に根こそぎ取り除いて殲滅するという本質に違いはありません。

結局、がん治療をめぐる思想は、実に100年以上、何も変わっていないのです。